慈利的秋天,很美。

九月三十日上午九时许,千余名慈利各界人士集聚在慈利烈士陵园,在这样的岁月静好里,去感受炮火硝烟、流血牺牲、生离死别。

“十一”是举国同庆的建国节,而共和国将它的前一天定为“烈士纪念日”,就是为了提醒我们:盛世享太平,山河尽染血。

没有昨天的苦难,便没有今天的辉煌;没有烈土曾经的牺牲,便没有当下的幸福;没有烈士的前仆后继,便没有我们的岁月静好。

以法律形式将9月30日设立为烈士纪念日,这是对为民族独立与解放而前仆后继的人民英雄的永远铭记,这是对一个国家历史的郑重回眸,这是一个民族对忠魂最深沉的告慰。

据民政部公布,在革命战争年代,为国捐躯的烈士约有2000万名,其中不少人连姓名都没有留下。

每一个为国捐躯的先烈都应被敬仰,每一种舍身报国的壮举都应被铭记。设立烈士纪念日就是以国家的名义为英雄正名,为生活在和平年代的我们永远牢记先烈的牺牲奉献。没有先烈们的抛头颅、洒热血,就没有中华民族的独立与解放,就没有新中国的诞生,更谈不上中华民族的伟大复兴。

纪念,是为了更好地出发;

铭记,是为了不重蹈覆辙。

在“9.30”这个特殊的日子里,让我们一起来说道几个慈利籍烈士的感人故事。

故事一:康平县一号烈士——赵世柱

安放在康平县烈士陵园的1号烈士赵世柱骨灰盒

赵世柱,1913年3月生于湖南省慈利县高桥乡白果村的一个贫农家庭。1934年11月,赵世柱参加了红二方面军。他告别了家乡父老,随军转战于大江南北。在战斗中,赵世柱受到了党的教育,经受了生与死的考验,于1935年加入了中国共产党。

1935年11月,世柱同志随红军长征,最后胜利到达了陕北。长征途中,赵世柱历任战士、班、排、连长等职。到达陕北后,即被组织派往抗日最前线山西太行一带,驰骋疆场,历任参谋、营长、大队长,率干部战士与日寇血战 8 年,身经百战,先后5次负伤。

1945年初,赵世柱率队,在山西省保德县一带抗击日寇,同地方游击队一道往来穿插,给敌以致命打击,在战斗中,赵所率队伍不断壮大,军威烈烈名震晋绥。抗战胜利的前夕,他给父母的家信中写道:“儿在外为国宣劳,以服从命令尽忠职务为其根本,而且要抗战到底,争取最后胜利,才能使全国人民得到最后解放,这就是我革命的根本任务。在今年(1945年)打败德国,明年打败日本的口号,一定实现,希大人勿念……。”信中既体现赵世柱欲报“三春晖”的赤子之情,也充分表达了他对革命,对人民的赤胆忠心。尽管斗争那样艰苦,时间是如此漫长,他是始终不渝,“而且要抗战到底,争取最后胜利。”他不愧为一名中华民族的优秀儿女。

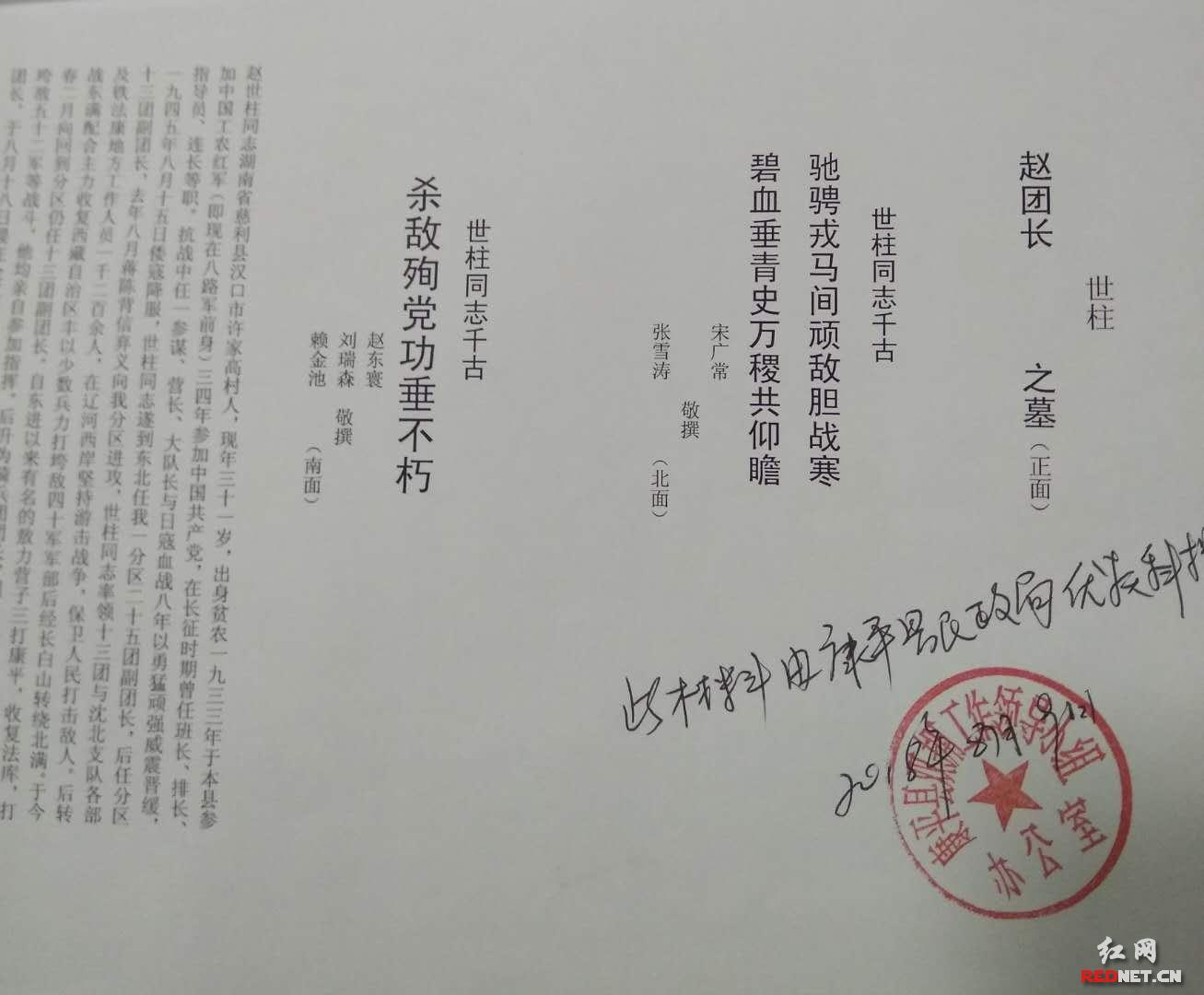

赵世柱烈士原碑文

抗日战争胜利后,党组织派赵世柱随军来东北开辟新区,任辽吉 1分区25团副团长,后任13团副团长,配合一地委接收县区敌伪政权,建立我地方武装,扫除敌伪残余势力,建设与巩固民主政权。在此期间,赵率团队战士曾转战分区辖属各地,指挥并参加了多次剿匪和扫除地方反动武装的斗争。

1946年春,蒋介石背信弃义,挥兵向东北大举进攻, 8 月份,国民党的先头部队,已逼近一分区,辖区各地有的先后为敌侵占。一分区首长按上级指示,“让开大路,占领两厢”和敌人展开游击斗争。为打击敌人的嚣张气焰,牵制敌人北犯,保护与扩展根据地,赵世柱奉命率 13 团与铁北支队及铁岭、法库、康平我地方武装工作人员 1200余人,在辽河西岸,与国民党军队展开了英勇顽强的游击斗争,多次给敌人以打击。不久,又奉命转战东满,配合我军主力部队,围歼了西丰县的守敌,收复了西丰县城。在这次战斗中我军以少数兵力,打垮了敌40军军部,俘敌一部,赵世柱在该次配合行动中,率队打得十分顽强,受到了主力部队的赞扬。战后,他又奉命率队经长白山转入北满。 1946年3月至1947年夏秋间,我军曾三入三出康平,战斗十分激烈。赵世柱每次都率队担任主攻,战绩十分出色,受到上级的赞许。有名的敖力营子战斗,及三打康平,均给敌以严惩,每次都以敌死伤惨重而告终。13团打出了军威,敌望风披靡。

1947年5月17日至23日,我军一举攻占了康平后,赵世柱乘胜率队南进,通过快速奔袭和围城部署,经过攻坚激战,全歼了敌 52 军所属的守城部队,解放了法库县城。战后赵世柱升任为分区骑兵团团长,到任不久,由于战斗需要,又调任25团团长。

这年夏季,昌图县游击战争处于最严酷的阶段。国民党军以武装精良,装备完善,给养充分,自以为不可一世,兵如蚁集,沿中长铁路和长大公路,长驱直入。县内的重要集镇和主要区域为之占据。我主力部队为避敌之锐,保存实力以图再战,主力撤离昌图,县区地方武装,仍坚持斗争。不过县区武装的活动范围在敌大兵压境的挤压下,日趋缩小。昌图县大队,曾在杨家大沟与敌遭遇,经接战,敌众我寡战斗失利。这时,昌图县敌清剿队与警察队亦伺机而动,勾结驻金家屯的蒙奸包善一匪部、驻通江口之李二驴子还乡团等,轮番加紧向我“小河套”根据地进攻。敌采取封锁河线,炮轰北腰窝堡和三家子船口,妄想驱赶我县区武装出境,或就地围歼,以实现其全面占据昌图之野心。

这时辽吉一军分区,为支持昌图县地方武装游击斗争,巩固“小河套”根据地,特派遣赵世柱团长与营长何林,带领 14 团一个营的兵力,由康平出发,暗渡辽河,进驻“小河套”,与昌图县委共同商定夺取敌据点金家屯的计划。

1947年8月16日,分区队伍和县大队配合行动,在赵团长及县委领导的带领下,准备从“小河套”出发,夜渡新开河,包围金家屯。但因向导迷路没能成功。据此县委与赵团长决定,时近天亮,不宜再搞围攻。应立即调整部署,拂晓前对敌发起强攻。

18日凌晨,我部开始攻击,当时驻守金家屯的敌包善一蒙奸队为一个连,分驻于该街内的上、下两个烧锅里面。战斗打响后,赵团长带分区战士,率先突进了下烧锅,活捉了守敌哨兵,接着全俘了院内匪众。这时天已大亮,上烧锅的蒙奸匪众,闻知下烧锅据点已失,遂调兵遣将,赶紧做了反击的准备。上烧锅所处位置地势较高,易守难攻,敌集中所有的轻重火力,准备予我重大杀伤后伺机反击。

当我攻击部队向上烧锅进攻时,敌人的全部轻、重机枪、步枪一齐开火,我方战士前进受阻。面对困难,赵团长沉着指挥,命令战士依屋穿巷,迂回突进,终因敌火力密集,兵力一时不能展开并出现了伤亡。赵世柱团长此时满腔怒火,他提着手枪,勇猛地向前冲杀。战士们在团长的鼓舞下,个个奋勇当先。敌人见我部队已接近了他们,便以密集的火力,拚命阻击,我部队在敌火力压制下无法前进,进攻再次受阻。此时,才发现赵团长已不幸中弹负伤。

县委书记李滔、齐冲,大队长白杰等为避免遭受更大伤亡,当即决定撤出战斗,以待时机容后再战。随令部队着力佯攻一下,派战士抢回中弹的赵团长和其他受伤的战士……。当县委领导和战友们抢回赵团长时,我党的好干部,人民的忠诚战士赵世柱已经壮烈牺牲了。

被作为康平县一号烈士的赵世柱骨灰安放在康平县烈士陵园。

故事二:永远的口令---老红军许义华讲的故事

许义华,1919年出生于湖南省慈利县;1934年参加北固乡游击队,同年编入红二军团四师十一团;1936年加入中国共产党。他先后在八路军一二0师三五八旅旅部任李井泉的警卫员、警卫班长,任大青山骑兵支队二团、三团政治处特派员、主任,西北野战军第八军卫生部、绥远省军区卫生部、后勤部副政委,二十三兵团副政委、北京军区炮兵第六师政委。并于1964年转业到北京市委任财贸政治部主任等职。因病于2008年8月18日14时在北京逝世,享年88岁。

老红军许义华

“‘走出草地,革命到底’,这是先烈留给我们的‘口令’!”在漫漫的长征路上,无数人为实现革命理想献出了生命,这个口令就是许义华的五叔许庸远过草地时留下的最后遗言。

1934年11月,贺龙、任弼时领导的红二、红六军团解放了大庸县的岩口。初冬的下午,许义华背着砍来的山柴往家走。忽然,大哥许书生从后面赶上来,兴奋地说:“我到岩口卖柴,见到红军了!红军说话和气,和咱穷人是一家。你看,还送我两件衣服呢!”许书生说着,递给许义华一件:“这件不大,你穿正合适。”许义华看看自己身上那件补丁摞补丁的破褂子,望望红军送的七八成新的黑夹袄,心里一热,泪水止不住涌出眼眶。他都15岁了,还从没穿过这么好的衣服。

就在这一年,许义华参加了中国工农红军。1935年11月,他随贺龙、任弼时率领的红二、六军团从桑植出发,开始长征。

许义华回忆说:“爬大雪山时,才到半山腰,体乏肚饥,寒风刺骨,加上空气稀薄,伤病员不断增加。部队首长把自己的骡马让给伤病号骑,年轻力壮的同志和首长们争着背伤病员的武器弹药。在艰苦的翻越中,不少同志失去了生命。”

过草地更是艰苦。每当忆起过草地时牺牲的战友,许义华都心痛不已。他说:“我亲眼看到一个骑枣红马的病号,一个趔趄陷入泥潭,我们奋力抢救,才把人拉上来。那匹马,我们拉断了缰绳也没救起来。我们班的唐宏阶,一脚踩虚掉进泥沼,我们只抓住了他的枪。”

五叔许庸远是许义华参加革命的领路人。许义华说:“五叔见到我时,总用苦难家史激励我的革命意志。那天下午快到草地‘上海’———阿坝了,我不知吃什么中了毒,疼得直不起腰,每走一步都头晕目眩,非常吃力。正在这时,看见远处有个掉队的,身披夹袄,步履艰难,走近一看,原来是五叔。只见他两条裤腿从膝盖以下已经磨成了碎布条,两只光脚踏在水草里,脓血顺腿直流。我鼻子一酸,强忍着眼泪问,‘怎么掉队了?’他吃力地回答,‘不要紧,我能赶上队伍……’我忙把自己剩下的半搪瓷碗青稞递给他,他吃了几口,又从沟里舀了一碗水喝下去,他神情稍好,便催我,‘行了,你走吧!你还有一班人,当班长的掉在后边怎么行?’我要扶着他走,他简直有点急了,‘快赶队伍去牎你现在不是一个普通的红军战士,而是共产党员!一定要走出草地,革命的路还长呢!’我给他拾了一根棍子拄着。在他再三催促下,我一步一回头慢慢向前赶去。不一会儿,天色大变,雷电交加,一阵冰雹劈头盖脸落下来,砸在头上、身上生疼。我想起五叔,急忙掉头往回赶,终于在一条小河沟边,看到五叔一动不动地趴在地上,右手抓着那根棍子,左手护着放置文书材料的皮挎包。我把他扶起靠在腿上,才看到他鼻口流血,已经停止了呼吸。我禁不住失声痛哭!不一会,收容队的几个同志赶来了,帮我料理五叔的后事。收容队的同志打开他的皮挎包,只见一摞纸的第一页上留着五叔的笔迹:‘今日口令……’”

往日的硝烟已经退去,但是长征的光辉越来越耀人眼目。许义华告诉我们,当年红军之所以能够从雪山草地那样的“绝地”走出来,就是因为胸怀共产主义理想的红军战士,具有顽强的艰苦奋斗作风和高度的团结友爱精神。

故事三:红军战士蹇氏兄弟

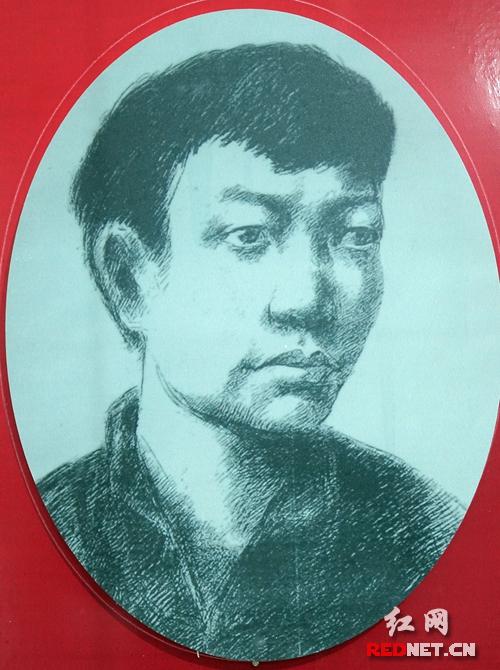

蹇先为画像

蹇先为,1911年生。1925年高小毕业后,蹇先为考入长沙兑泽中学。1926年春,他加入中国共产主义青年团。同年底,15岁的蹇先为又加入了中国共产党。1927年春,他被党组织选送到湖南省工人运动讲习所学习。"马日事变"后,曾担任过中共湖南省委秘密交通员。不久,返回家乡慈利,从事党的地下工作。年底,前往石门渫阳,从事组织农民暴动的工作。1928年农历除夕,蹇先为率领暴动队员袭击石门县中乡南圻区国民党警察所和区公所,当场处决挨户团头目。后为避敌搜捕,先为离开石门,辗转到达湘鄂边找到贺龙率领的工农革命军,参加了红军。参军后,蹇先为在警卫营任书记官并担任警卫营党支部书记。不久,蹇先为调任共青团鹤峰县委书记。先后在全县组建八个共青团区委,发展共青团员600多名。1930年5月,先为随红四军东征洪湖,廖卓然(红军营长)、张一鸣(红军团长)阵亡,都是蹇先为冒着枪林弹雨将他们的遗体背下火线安葬。7月,蹇先为调任红二军团士兵委员会主席,随部参加攻克天门、应城、京山、皂市、安陆等战斗。1931年春,蹇先为任湘鄂边红军第一纵队参谋长。同年秋,被任命为中共湘鄂西特委巡视员。1932年夏,蹇先为随中共鹤峰县委转移途中,在祥台与慈利县保安团遭遇,队伍被打散,遂来到杨树坪附近的曹家沟隐蔽。因叛徒出卖,蹇先为被敌逮捕。年仅21岁的蹇先为,有着坚定的共产主义信仰,面对凶残的敌人,临死不屈,惨遭杀害。

立在鹤峰满山红烈士陵园的蹇先为墓

蹇先超,1919年生。1934年12月26日,中国工农红军红二、六军团主力部队攻占慈利县城后,15岁的蹇先超和17岁的幺姐蹇先佛在兄(蹇先为)姐(蹇先任)的影响和父母的支持下,为了北上抗日,姐弟二人毅然投笔从戎,参加了红军。先为参军后,被分配在红二军团医院当护士。长征出发前,他被调到红二军团第四师野战医疗队任战地救护员。“部队出湘西,穿云贵高原,一路喋血前行,他单薄的身影无数次在弹火纷飞中匍匐和穿梭,越来越成熟。”(贺捷生《国魂在上》)红军到甘孜后,经过约500多里的跋涉,进入了茫茫无垠的草地。一路上红军得不到给养补充,断了粮以后,指战员们只得挖野菜、草根、煮牛羊皮,最后连牛羊皮和野菜都没有了。有的人走着走着就倒下死了,有的坐下去就再也没能起来。蹇先超虽然未成年,却是一个铮铮铁骨的男子汉,凭着稚嫩的身躯和坚强的革命意志,顽强地走在红军长征的行列里,不怕强大敌人的追击,更能忍受饥寒交迫的苦难,有一股成年人的英雄气概。拖着沉重的脚步,忍着饥饿的煎熬,非常吃力地行走在艰险的草地上。直到气衰力尽再也走不动,衰竭得连一丝力气都没有了,只好原地坐了下来,谁知他这一坐下就再也没有起来。先超牺牲时还不满16岁,是一个可敬可爱、默默无闻的红军小英雄。

故事四:聂晶——陨落在歌乐山下的青年明星

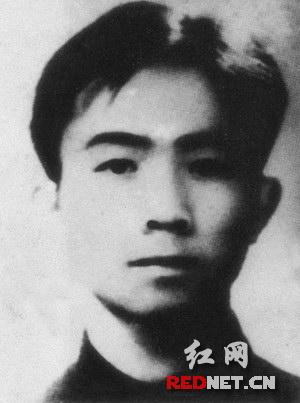

聂晶烈士

聂晶,1927年出生于湖南省慈利县,抗日战争时期逃难到重庆读书,抗日胜利后因无家可归,进入专门收留流亡学生的重庆市立二中。1947年在市二中沙坪坝分校读高中,次年随班到歌乐山上的山洞分校。聂晶勤奋好学,富有正义感和爱国热情,深受全校师生的敬重。

1949年春天,人民解放战争已经 取得决定性胜利。4月初,南京反动政府镇压学生的“四·一”血案消息传到山城,同学们义愤填膺,在聂晶和战友黄细亚、朱振民等进步同学的带动下,市二中学生冲破学校反动当局的阻挠,参加了全市学生声援南京同学的正义斗争。

4月9日,为了发动全校同学一致行动,聂晶特意从山洞分校赶来沙坪坝分校,与朱振民等一起,主持召开班代表会议。会上一致决定参加全市“四·一”血案受害同学追悼大会。

第二天上午,聂晶等人高举挽联、横幅,带领全校近千名同学来到重庆大学团结广场,参加隆重的追悼大会。各校带来的祭幛、挽联挂满会场,而市二中的巨幅无字挽联则特别引人注目:在丈余长的白纸上,左联是斗大的三个“???”,右联是斗大的三个“!!!”。这幅由聂晶等人反复讨论、精心构思的挽联,表达了广大同学的心声,既是对黑暗势力无声的控诉和质问,也是准备战斗的呐喊和进击。

声援“四·一”血案的斗争,促进了市二中学生的团结和觉醒。当天下午,聂晶、朱振民等继续召开班代表会,讨论成立自治会和深入开展斗争的问题。会上,聂晶等几位进步同学,首先提出讨论无字挽联的“???”:为什么南京政府要镇压和平示威的学生?为什么“公费生”只能天天吃“吹吹稀饭”?为什么全市学校斗争热火朝天,市二中却冷冷清清?经 过热烈的讨论,多数同学赞成立即成立自治会和组织“四·一”血案后援会,并且参加全市罢课、游行的统一行动。但是,少数参加了三青团的学生则反对罢课和游行,三青团的学生们则主张有事好好找校方商量。双方争执不下,从下午一直辩论到晚上十一点多钟。最后进行投票表决,一个三青团学生猛然站在桌子上,冲着聂晶、朱振民等人,声嘶力竭地吼道:

“同学们,不要上当!他们戴着红色眼镜,要把我们引上危险的道路!”

“你血口喷人,你才是戴的黄色眼镜!”朱振民按捺不住内心的愤怒 ,也站在桌子上大声地回答。接着,会场上互相指责起来,乱成一片。

“同学们,请安静!”聂晶止住了吵闹声,指着那个三青团学生说:“既然他说有人戴红色眼镜,那就叫他指出谁 戴红色眼镜!”

“对,叫他说!叫他说!”同学们愤怒 的吼声,吓得那个家伙两眼直转,结结巴巴地答不上话来。

这时,聂晶理直气壮地继续说:“他说别人戴红色眼镜,但又指不出人来;我看他才是戴的黄色眼镜,我知道他就是三青团员,哪个是三青团、国民党、复兴社,我们同学心里明白!”

在聂晶和同学们的揭露和斗争下,反动学生的气焰被压下去了,灰溜溜地不敢吭声。选举结果,绝大多数进步同学当选为学生自治会的理、监事,朱振民任校本部自治会的理事长,聂晶当选为山洞分校自治会理事长。最后通过决定:立即罢课,参加全市统一的“争温饱、争生存”的爱国学生运动。

深夜了,熟睡的校园一片宁静,但学生自治会办公室,还闪烁着菜油灯的寒光,聂晶和朱振民等自治会负责人,正在灯下起草《告社会人士书》和商量下一步的行动。三张赤红的脸,三颗火热的心,有着一个共同的愿望:决心把同学心中的三个“?”,变成“团结、斗争、胜利”的三个“!”。

市二中学生自治会成立后,第一个行动就是开展争温饱斗争,清算学校当局的贪污。这所学校的校长是一个不学无术、思想反动的家伙。这个校长不仅一贯压制学生的进步活动,而且贪污学生公费,引起同学强烈不满。根据自治会的决定,由聂晶、朱振民等,分别带领同学包围校本部和分校,强逼校方交出账簿,交待贪污。

11日下午,聂晶赶回校本部所在的山洞分校,组织发动同学。当天夜里,山上山下一齐行动。聂晶带领山上几百同学,把校本部围得水泄不通,连夜将反动的训育主任、事务主任扣押起来。山下朱振民等带领的300多名同学,把反动的小龙坎分校主任软禁在卧室里;但这个分校主任趁同学们疲惫疏忽的时刻,将夹壁墙挖个洞,拂晓偷偷逃跑了。

第二天早晨,正当山下同学因分校主任偷跑而懊丧时,聂晶从山上打来电话,兴高采烈地告诉大家,同学们已成功地包围了校本部,正在与反动校方谈判斗争,希望派人来支援。正在吃早饭的同学们,听说抓到了反动校长,一下沸腾起来,同学们高兴地敲打着碗筷,高呼着:“走,到山洞找反动校长算账去!”立即整队步行上山。

800多人的学生队伍浩浩荡荡来到山洞分校,正在校门口焦急地等待援军的聂晶,高兴地跳了起来。聂晶将大队同学安置好后,立即与自治会其他负责人商量对策。学生自治会决定:一方面推代表找校方继续谈判;一方面组成“查账小组”,由聂晶负责组织同学突击查账。由于没有抓住“把柄”,反动校方矢口否认贪污,双方僵持不下,同学们都注视着查账的结果。聂晶等人虽然不懂会计账目,又无查账经 验,但查账的同学们感到自己责任重大,因而工作十分认真、细致。通 过紧张的查对,终于查出了校长伙同事务主任浮报公费名额和挪用公款1000多银元作米生意等恶迹。当时,国民党统治下的重庆,物价飞涨,学生一个月的公费只够买几碗面,本来就不能维持最低生活,加上校方贪污克扣,难怪只能顿顿吃“吹吹稀饭”了。当聂晶将初步查账结果当众一公布,全校同学都怒 吼起来,要求彻底清算和查办反动校长及其他贪污人员,把反贪污、争温饱的斗争进行到底。聂晶立即指挥愤怒 的学生们押着训育主任和事务主任游街示众,还叫训育主任和事务主任双手托着贪污的银元和账簿。聂晶等人则带着浩浩荡荡的游行队伍,沿途高呼口号,从歌乐山过 小龙坎,步行十几里,声势浩大地回到沙坪坝分校。

争温饱运动初战告捷,给全校学生极大鼓舞。这时聂晶既兴奋又焦急,不知下步怎么办。聂晶找朱振民等人商量,大家认为同学已经 发动起来了,一定要乘胜猛进,把斗争深入下去。为了扩大战果和影响,根据地下党员的建议,仿照当年聂晶家乡——湖南农民清算地主的作法,将“查账小组”改为“清算委员会”,选出聂晶和十几名委员,深入进行查账、清算。14日上午,学生自治会举行记者招待会,向全市各界报告事件经 过和下步行动,并通过《世界日报》、《大公晚报》发表谈话,表明组织学生自治会的原 委,清查学校账目的经 过,以及今后行动。要求教育局撤换校长和分校主任等人。这天晚上,聂晶、朱振民等人还召开了自治会紧急理、监事会议。会上一致决定:为了争取反饥饿、反贪污斗争的更大胜利,立即向市政府和市教育局请愿,要求撤职查办校长。

4月16日清晨,山城上空一片阴霾。市二中600多名学生,在聂晶和朱振民等人的带领下,分别从山洞和小龙坎步行几十里进城请愿。上午九点多钟,学生们冲破军警的阻拦,围聚在国民党市政府办公楼前,要求撤换贪污的校长,增加伙食费。大家情绪激昂,扭秧歌,唱进步歌曲,歌声、口号声、啦啦词声,此起彼伏,响成一片,吓得市长和教育局长都不敢出来见学生。这时,天突然下起大雨来,同学们全身淋得透湿,但情绪更为激烈,学生们光着脑壳站在雨中高喊口号:“大雨阻挡不住我们!”“要求市长快出来!”啦啦队则齐声喊着:

“市长不办贪污案,害得我们吃稀饭!”

“读书难,吃饭难,市长拿出良心来!”

教育局长怕把事情闹大,不得不出来对大家说:“同意同学们的要求,大家请先回去!”

“不行,口说无凭,要立字为证!”同学们在雨中呐喊。

教育局长没有办法,只好亲笔写下:“奉市长谕:市二中校长撤职查办。”他把字据交给学生代表后,又当众保证:“关于学生请求赔偿损失事,教育局立即报请市长,请求治安机关将该校贪污人员逮捕法办。”“关于按期发公费一事,教育局决定尽量办理。”

同学们在雨中通 过一个上午的艰苦斗争,终于取得了胜利。这时,市政府送来一车糕点,假惺惺地发给学生当午饭。同学们都很有骨气,忍着饥饿把糕点扔了,整队来到附近的学校吃午饭、换衣服。下午,聂晶和同学们满怀胜利的喜悦,高唱《团结就是力量》等歌曲,兴高采烈地回到学校。

短短几天的日夜奔忙,健壮结实的聂晶很快消瘦了下来。当师生们看到聂晶那蓬松的头发,深陷的眼窝和瘦削的脸孔,都心疼地关照聂晶好好休息,但聂晶总是夜以继日地忘我工作,充满了青春的活力。聂晶常常向好心劝慰他的师友们解释说:“为了同学,为了学校,为了国家,我们的担子不轻啊!”斗争的磨炼,使聂晶更加成熟了。

在取得了反贪污斗争的胜利后,聂晶又和全校同学一道,投入了全市学生“争温饱、争生存、争自由”的斗争洪流。

请愿回来的当天晚上,市二中正式成立了“争温饱争生存委员会”,并决定参加“重庆市学生争生存联合会”和4月21日全市学生示威大游行。聂晶作为校“争温饱争生存委员会”负责人之一,在山洞分校积极组织游行队伍和啦啦队,准备20日下山,与沙坪坝同学汇合,参加大游行。

1949年4月21日,是一个不平凡的日子。这天,毛主席、朱总司令颁发了《向全国进军的命令》,百万雄师过大江 ,直捣国民党的首都南京;重庆上万名学生,为配合伟大的人民解放战争,举行了分区示威大游行。大游行震撼了蒋介石在西南的最后巢穴。国民党反动政府慌了手脚,为了对付赤手空拳 的学生,从20日下午起宣布全市戒严,出动大批军警宪特封锁要道,断绝交通,21日,又安置路障,架设机枪,如临大敌一般。但是,沙坪坝和北碚各校集中在重庆大学的几千学生,不怕国民党的威胁,在敌人的枪口下,高呼口号,高唱革命歌曲,在沙坪坝街上和校园内进行了示威大游行。

当天上午,聂晶带领山洞分校的五、六百同学下山,因被荷枪实弹的军警阻挡不能通过。在接到“四·二一游行指挥部”改全市游行为分区游行的紧急指示后,立即返回山洞地区示威游行。学生们愤恕 地高呼口号:“枪毙‘四·二一’血案凶手!”“争温饱!争生存!”“打倒豪门资本!”“向政府要饭吃!”路旁围观的群众不时报以热烈的掌声,对学生们表示支持。

但是,在路过 山洞“国民党陆军大学”时,游行队伍被一群持枪的军人阻拦,并且同一些气势汹汹的军大学员发生争执、扭扯。为了防止流血冲突和避免不必要的牺牲,聂晶指挥队伍暂时停止前进,布置啦啦队高声齐喊:

“陆军大学莫动手,我们都是好朋友!”

“四·二一,大游行,因为学生饿肚皮!”

“活不了,活不了,大家起来争温饱!”

听到这理直气壮的正义呼声,看见学生们衣着破旧,面容黄瘦的凄苦景象,陆军大学的学员再不持枪阻拦了,持枪的军人也默默地退回校门。这时,聂晶带着队伍,高呼口号从陆军大学门前经 过,扭着秧歌舞,高唱革命歌曲,继续游行。当聂晶和同学们胜利返回学校时,激动得一遍又一遍地高唱《团结就是力量》。“向着自由,向着光明,向着新中国,发出万丈光芒!”的歌声,在歌乐山上阵阵激荡,更在聂晶的心中久久回响。

在“四·二一”学生运动高潮中,被学生们弄得焦头烂额的杨市长 ,早就咬牙切齿地扬言要“借人头,平学潮”,只因当时南京国民党政府正在乞和,还不敢放手镇压学生。解放大军胜利渡江 后的第二天,杨市长 即手令解散市一中,并在市一中和巴中、高工等校,拘捕学生600多人,警备司令部也宣布解散“市争生存联合会”,重庆各校笼罩着白色恐怖的气氛。

这时,聂晶处在危险之中。地下党的同志和进步同学通知聂晶:“反动派要下毒手了,赶快转移!”熟识的师友也劝告聂晶:“你的一举一动,一言一行,已经 被人监视,还是躲一躲吧!”聂晶也深知形势紧迫,于是与朱振民等自治会负责人商量对策。学生自治会同意立即复课和改选自治会,但聂晶不愿离开学校,说:“我没有干什么坏事,搞的都是正大光明的爱国行动,怕什么!我要是先走了,反而会暴露自己,牵连自治会。”聂晶坚信事业的正义,关心同学的安全,不顾个人安危,不怕被捕、牺牲,毅然留校坚持斗争。聂晶不仅积极参加筹备全校“五·四”庆祝大会,还新担任了山洞分校“护校委员会”主任,投入了迎 接解放的新的斗争。

敌人终于下毒手了。5月底和6月初,在市二中相继逮捕了聂晶、朱振民等七人。狡猾的敌人除了诱供外,还同时假捕了几个潜伏的特务学生,以便窃听情况。但聂晶和朱振民等人革命警惕性很高,在警备部监狱第一次碰面时,都镇静地不吭一声,只在吃饭、放风时,互相暗暗鼓励:“要经 受住考验”,“什么都不能谈”。几天后,聂晶、朱振民等七人被转押到罗汉寺监狱进行审讯。

罗汉寺监狱,是特务机关专为镇压学运而设的“青年训练大队”。一座幽静的古刹宝寺,变成布满刑具的阴森 可怖的人间地狱。每当夜深人静,从这个佛家圣地里传出的不是诵讼 和木鱼声,而是凶残的鞭笞声和受刑的惨叫声。聂晶关进这个人间魔窟,就被当做重犯日夜受到残酷的刑讯。这个初谙世事的中学生,脸上还带着稚气,但在凶恶的敌人面前,却毫不屈服,一连几天刑讯,聂晶什么也未承认。

一个阴沉的夜晚,敌人又把聂晶拖进装备着电刑、老虎凳的刑讯室。裸露一身横肉的刽子手,恶狠狠地问:“你说不说?”

“我说啥子呀?”聂晶还是用这句老话回答。

“不说,把他吊起来!”特务气急败坏,反捆住聂晶的双手,把聂晶吊到屋梁上。大颗汗珠从那黄瘦的脸上滚滚而下,刽子手不断吼着“快说!”“快说!”但聂晶却无声地咬紧双牙。

一个特务假惺惺地“解围”说:“年轻娃娃受不了,你们先放他下来,让他慢慢说!”敌人把聂晶放下来,聂晶仍然什么也不说,于是又把聂晶吊起来,特务们黔 驴技穷,只得搬出假逮捕的潜伏特务学生的“口供”说:“你的同学都说你是共产党,还是招供了吧!”

处于昏迷状态的聂晶喃喃地说:“你们说我是共产党,那我就算共产党吧!”

“你是什么时候入的党?”特务把他放下来,进一步追问:“有什么活动?”

“我是三年的预备党员。”聂晶胡乱编造,又说:“我同情共产党,活动就是成立自治会、搞学潮。”

敌人以为达到了目的,停止了审讯,叫聂晶下去写《自白书》。过了几天,聂晶交的《自白书》却是:“我只参加了学生自治会,未参加其他任何团体。”“我们搞学潮是为了争温饱、争生存、要吃饭、要读书”,“绝无过激言论与行动”。自白书内还有影射指责蒋介石与反动政府之处,气得敌人暴跳如雷,决定将聂晶作为重犯处刑。

6月下旬的一天,聂晶利用吃饭的机会,悄悄告诉同狱的朱振民:“席xx(特务学生)乱咬我是共产党,我只好胡编了口供。不过你放心,我其他什么也没有讲。”接着,聂晶又用庄严而低沉的声音说:“我可能要牺牲了,特务说要把我转到一清静的地方去‘疗养’,我想给家里人写封信,请你设法找人送出去。”朱振民找同室的一位民盟难友商量,这位民盟难友答应用几块银元去买通看守兵。

第二天傍晚放风的时候,聂晶将一张用草纸写的信托朱振民转给聂晶在南岸纱厂当工人的女友:“亲爱的,我因为反对国民党政府,被他们抓起来了。我早已作了牺牲的准备。我们同是异乡沦落人,我死了以后,请弄口棺材把我埋掉。不要伤心,不要忘记我!”这封短短的“绝命书”,虽然没有什么豪言壮语,但却字字句句浸透着一个爱国青年的血和泪,表现出视死如归的大无畏精神。

1949年11月29日下午,重庆外围战役早已打响,我二野人民解放军已占领南温泉,向市中区挺进。重庆的国民党军政机关早已溃逃,在溃逃前已于11月27日夜,对关押在歌乐山军统集中营内的近300名革命志士,进行了惨绝人寰的大屠杀。血洗白公馆,火烧渣滓洞,焚尸灭迹的现场正飘着一缕缕焦腥的轻烟,四处山头,尸坑中僵卧着横七竖八革命烈士的遗骸。大屠杀的刽子手,大都在慌乱中逃走了。歌乐山下留下了死一般的沉寂。

就在这杀人现场,29日下午,突然轰隆隆的汽车声震动了歌乐山山谷,全副武装特务又从城里新世界监狱押来两卡车革命志士,押到这里进行反动派垂死前最后一次大屠杀。特务的卡车在渣滓洞松林坡下一块荒地边停了下来。南岸解放军解放重庆的炮声隆隆,革命志士们被五花大绑,蒙着眼睛,特务们把押来两卡车的革命志士拖下车来,第一个拖下卡车的就是沙磁区著名的学运女英雄、市二中的学运领导人之一的黄细亚。接着拖下卡车的是年仅18岁的在这批大屠杀中年纪最小的、市二中学生聂晶。

重庆解放不久,市二中隆重召开追悼“四·二一”死难同学大会,一千多名师生满含热泪,向聂晶等烈士的遗像致哀。聂晶生前敬重的一位老师,怀着悲痛和崇敬的心情,泣不成声地朗诵挽诗,赞誉聂晶和黄细亚烈士是“陨落在歌乐山下的青年明星”。

烈士的英勇故事数不胜数……

烈士精神已经注入国家的血脉,构筑起民族的灵魂,成为时代不可或缺的精神支柱。

来吧!“9.30”,让我们一起来祭奠先烈,把手中的白花,把亲手编制的花篮送给最可敬的英雄。是他们,为了我们的新中国,为了人民翻身得解放,抛头颅,洒热血,就义了自己换来了今日的美妙生活。

烈士们啊!您们那宁为玉碎,不为瓦全的精神,鼓励着我们前进,让我们每个人都充满着为祖国不懈尽力的信念。

来源:走读慈利微信公众号

作者:罗显庆

编辑:redcloud