唐牺支,慈利县三官寺三坪村人。生于1887年,卒于1924年,字以祀,洗耻。民国陆军中将,勋二位,二等文虎章。鄂军都督府高等顾问。唐牺支幼读私塾,师从吴恭亨,清光绪三十年(1904年)入县立高等小学堂,光绪三十三年(1907年)入湖南西路公立师范学堂,后考入武昌湖北陆军小学堂。肄业,投湖北新军第二十一混成协第四十一标第一营,由正兵、副目、正目升至排长。

辛亥革命铁血十八星纪念章

1908年12月,唐牺支与黄申芗、杨王鹏、覃炳堃、李长龄、黄元吉、章裕昆等发起成立群治学社。1910年9月18日,群治学社改组为振武学社,唐牺支为学社主要骨干。1911年1月振武学社又改组而成文学社,澧县蒋翊武任社长,唐牺支仍为学社主要骨干。文学社借"研究文学"为名谋划反清革命。

1911年5月,清廷崇洋媚外,将川汉、粤汉铁路修筑权卖给英法德美四国银行团,激起了全国人民的极大愤慨。亿万民众同仇敌忾,发起保路运动,宜昌成为保路风波的前沿阵地。胡冠南、严绍陵在宜昌的 “四川会馆”成立川汉铁路研究会,以研究为名,向铁路工人宣传革命。湖北“文学社”、“共进会”等革命团体加强了策动起义工作。

“文学社”与“共进会”这两个革命团体在湖北新军中进行了长期的、大量的组织发展工作。吸收了约6000名下级军官和士兵参加,占湖北新军总人数的三分之一 。

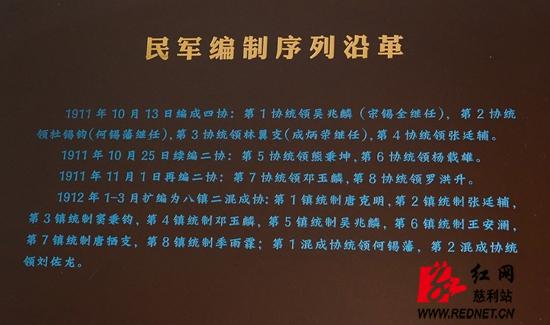

民立报关于荊州光复的报道

1911年7月20日,文学社在四十一标调防前就召开代表会议,制定了调赴宜昌新军的发难计划,确定唐牺支负责与已出防四川之三十一标曹子清、胡冠南及三十二标叶正中等人联络,谋图占领宜昌。

宣统三年(1911年)七月,湖广总督瑞澄特调新军两个营来宜昌,防范川汉铁路工人起事,颇有革命思想的唐牺支随军派驻宜昌。新军驻防宜昌后,以唐牺支为首的文学社和以胡云龙为首的共进会,联合倾向革命的宜昌地方人士,时刻与武昌革命党人保持密切联系,积极进行响应武昌起义的准备工作。时驻宜昌附近的巡防营2000余人,加之宜昌水师等都在秘密监视新军,然而,由于倾向革命的新军力量雄厚,再加上倾向革命的新军力量渐多,敌对势力不敢轻举妄动。这些积极因素促使后来的宜昌起义得以一举成功。

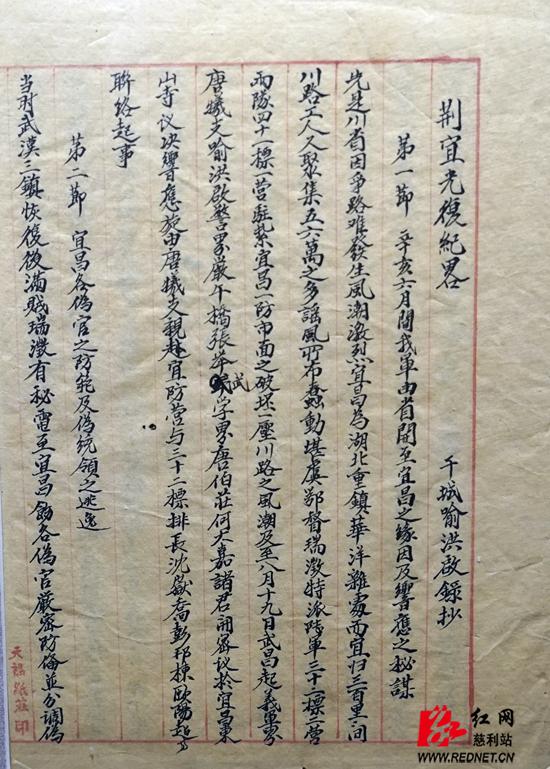

同年10月13日得到武昌起义的消息,唐牺支与新军四十一标 “共进会”胡云龙和三十二标杨栋臣等党人,约同宜昌“公益会”胡冠南、严绍陵、警界代表张径武、学界代表唐人瑞和地、市知名人士代表共43人,于10月14日在东山寺 (今宜昌东山烈士陵园)召开秘密会议。会议制订了起义计划,行动纲领,决定10月18日起义,推翻清军驻宜昌统制机构。19日,宜昌易帜后,唐牺支被推为民军司令部司令长。12月16日,唐率部攻下荆州城,湖北军政府委任唐为荆(州)宜(昌)(恩)施鹤(峰)总司令,为当时鄂西数十县最高军政长官。

宜昌的起义整编,不仅使武汉革命军解除了隐患,而且还使盘踞在荆州之敌完全陷入革命势力包围之中。荆州一向是旗兵驻防的战略要地,荆州控制两湖,荆州不解决,则宜昌无门进出。唐牺支下令扩编新军武装,除了把会党起义部队改编为新军外,另派专人为募兵委员,吸收了川汉铁路的北方工人1000余人,扩充了已整编的两个标的新军实力。

同时,唐牺支又下令缴销清廷旧部人员伪印,颁发新印,司令部还派员到宜昌所属各县联络,各县纷纷拥护,加快了鄂西和川东地区转向革命的步伐。

11月4日,唐牺支令参谋关克威率兵一营直入当阳,当地百姓大开城门迎接宜昌民军入城。当阳等处亦受招抚,唯荆州清军将军等执迷不悟,托庇外人,妄图中立。唐牺支识破其奸,及时加强对川东、鄂西各地防范布置。

11月13日,唐牺支下达攻打荆州之命令,命统带喻洪启为总指挥率兵东下。唐牺支采纳胡冠南进言,首先是“敲山震虎”攻打荆州外围。为了切断清军外援部队,11月16日,宜昌民军兵分四路,进攻荆州清军驻防重地。唐牺支命令邓金标攻打八里山;命令关克威攻打荆门;命令胡云龙攻打万城草市。“分兵合围,步步为营”的战术,使宜昌民军捷报频传:邓金标、胡冠南部19日夜袭八里山,与清军激战梅槐桥,击溃清军精锐部队2000多人,戴家湾西南山地击毙清军600多人。

11月23日夜,欧阳超又率一部偷袭了万城敌营,将敌驱之梅槐桥。至此,八岭山和万城均落入革命军之手。11月25日拂晓,革命军进攻梅槐桥敌阵,将敌压缩在戴家湾西南山地一线。此时,关克威已克荆门,截断襄阳与荆州的通道。26日拂晓,敌左都统恒龄集中了3000人进扑革命军梅槐桥阵地。欧阳超部因寡不敌众,势颇危急。好在八岭山邓金标部已从侧翼出击,一鼓击溃敌人的戴家湾西南阵地。进攻梅槐桥之敌后路既被切断。

宜昌民军和荆州清军经过一系列战斗,荆州清军逐渐不支,全军退入荆州城内固守。为了挽回败局,荆州清军托外籍传教士出面磋商议和。阵前指挥员喻洪启立即转报唐牺支,唐牺支立即指出:“兵伐城内,刻不容缓!”

之前,清王朝调集几路大军进逼武昌,形成包围武昌湖北军政府之势。此时,能解武昌之危的重大希望在于攻克荆州,解除湖北军政府外围之险。时有谭延闿就任湖南军政府都督之后,又以故交召令湖南民军王正雅(1870-1920年,慈利溪口人),授以湖南西北路安抚使之职。王正雅欣然应召,亲自到常德、慈利、永顺、石门等地招募勇士,并拨都督府右路巡防二队、前路巡防一队、都督府卫兵一队,编为“武字营”,辖六个营,加上宋强带领的学生军,共1700多人火速增援唐牺支军。

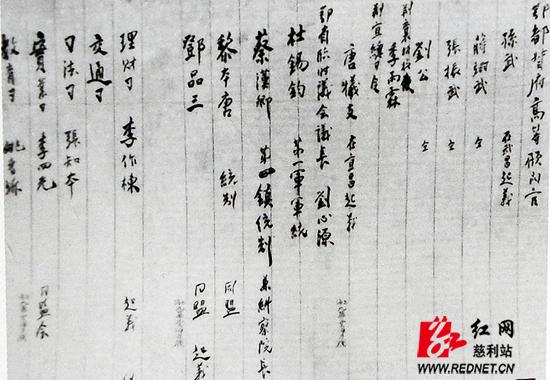

鄂军督都府高等顾问官名单

12月9日,湘鄂两军于黄昏时刻发起猛攻,清军都统恒龄于12月10日自杀。自此之后,敌军更加惶惶不可终日。12月12日,清军将军连魁等在万般无奈的情况下决定投降。

12月18日,唐牺支与王正雅亲率数十人,直驱荆州将军府,满族将士皆跪地迎接。唐牺支、王正雅好言抚慰,允许保其财产,所有投降将士不予歧视,满人感恩不已。

荆州战后恢复之初,中华民国军政府鄂军都督黎元洪委任唐牺支为鄂军都督府高等顾问兼荆宜施鹤司令部总司令,办理荆沙善后事宜,并节制荆、宜、施、鹤四属军队及民事、财政事务。唐牺支委派前沙市检察厅监督方忠源为司法司长,组织荆沙临时司法署;以朱纯经、余鼎城为协理,办理提工、善后等事,并在荆州城内设缝纫工厂,以兴工艺。之后,唐牺支奉命军援陕西。

民国元年(1912年)2月南北议和,宜昌、荆州唐牺支所部改编为鄂军第七镇,同年3月改师建制,唐牺支亦由统制改为师长。

鄂西大局已定,唐牺支从革命全局考虑,请示湖北军政府挥师北伐,并从荆州、沙市军中挑选英勇善战的将士约一标,编入北伐第一军,奔赴襄阳,准备进攻河南。当时袁世凯向黎元洪诱和,双方已达成停战协议。黎元洪电令唐:“南北和议,可以期成,荆宜军队暂时毋庸调动,以待后命。”唐牺支随率北伐军遂回原地驻扎。

1912年9月,唐牺支被袁世凯政府授予陆军中将,勋二位、二等文虎章。

战火稍息,但唐牺支管辖区的两起命案却成了他前程的重要障碍。

一日,唐牺支的部属检查这艘轮船,发现有水手带有私货,按规定当予没收,这名水手不从,唐的部属失手将水手枪杀。水手的母亲悲痛欲绝,跑到武昌省府喊冤。时任司法司长的张知本亲自受理了此案。张知本即向都督府呈送了一个报告,要求组织特别法庭审讯唐牺支。都督黎元洪对唐牺支的火爆脾气十分了解,怕唐牺支拒绝出庭,派兵舰专程赴宜昌传讯唐牺支,并彻夜做唐的工作。第二天,唐牺支到了特别法庭。特别法庭对此案作出审判结果:唐牺支由都督府记大过两次;唐牺支的那名草菅人命的部属被判刑5年。

民国2年(1913年),宜昌警务长王正言与汉口来的一个姓范的船员有点纠葛,加上接替王正言警务长职务的某人从中诬陷,被定罪把王正言误杀了。王正言的家属及其堂兄王步点不服,官司打到省里,最后省出面为王昭雪,在宜昌三教堂立下“王正言洗冤碑”(以后,王步点在此地办起九同平民小学)。同时,把唐牺支调离宜昌去汉口任专职高等顾问,由旅长喻洪启(人称喻黑子)接替宜昌防务。唐牺支兵权被解除后回慈利家乡小住。

唐牺支故居(多多摄)

袁世凯窃取革命胜利果实。全国发动了反对袁世凯独裁统治的二次革命。二次革命失败后,唐牺支翌年东渡日本。袁世凯冒天下之大不韪,于1915年12月12日,登上“中华帝国皇帝宝座”,全国掀起了声势浩大的 “讨袁”运动。唐牺支愤然回国,住在汉口策划反对袁世凯复辟帝制。1916年6月6日,袁世凯在全国人民的一片反对声中气恼忧惧、抱病而死,结束了83天黄粱美梦。黎元洪继任总统后,曾电召唐牺支入京许以重任,唐牺支不愿此行。

民国6年(1917年),唐牺支充任湘西靖国军援川司令官,次年改任湖北靖国联军招讨使。

民国8年(1919年),唐牺支至恩施任靖国联军参谋长。

民国10年(1921年)唐牺支任湖南讨贼军司令官,曾一度任慈利团练局局长。发起组织溥利公司开发磺场。

民国12年4月7日,非常国会参众两院联席会议,选举孙中山为中华民国非常大总统。民国11年(1922年)唐牺支应孙中山电召去广州任别动队总司令、湖南劳军使。适黎元洪再任总统,唐牺支应召入京,授将军府将军,兼湖南督军赵恒惕驻京代表。民国13年(1924年)3月,唐牺支因肺结核在北京将军府逝世,英年37岁。葬于北京西门外天主教义地。

附:因本人正在编著《唐牺支年谱》 ,经查阅《鄂军第七镇司令部员司职名岁籍贯表》,张家界籍有以下人员在唐部任职,若有知其详情的朋友请告知,谢谢!

二等参谋官 汤仁三 字寄僧 二十四岁 湖南永定县人

副 官 郑德鸿 字友良 二十五岁 湖南永定县人

书 记 长 康锡祺 字左泉 三十二岁 湖南慈利县人

司 书 生(3人)

赵育物 字笃生 三十七岁 湖南慈利县人

朱熙辑 字宇伯 三十岁 湖南慈利县人

袁先钊 字次康 二十二岁 湖南慈利县人

本文作者在宜昌收集资料时与夷陵区政协文史委主任张沛龙(右一)

来源:走读慈利

作者:罗显庆

编辑:redcloud